最新世代のGPUであるRTX4000シリーズの中で、RTX 4070 SUPER以上のモデルは高価なものの4K画質でも快適にゲームを遊べるため、ヘビーゲーマーの方に人気があります。

一方で、RTX 4060~RTX 4070は前世代との性能差は小さいものの、省電力性に優れていて10万円未満で購入できるのが魅力です。

RTX 4000シリーズは全部で9種類のモデルが販売されているため、GPU選びで迷う方もいますよね。

そこで今回は、RTX 4000シリーズの各モデルの特徴や、最適な用途について詳しく解説していきます。

前世代のGPUであるRTX 3000シリーズのとの性能・価格の違いや、4000シリーズになって追加された機能についても説明します。

RTX 4000シリーズのGPUに興味がある方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

RTX4000シリーズの特徴

RTX 4000シリーズには以下の9種類のGPUが存在し、上位と下位のモデルでグラフィック性能に大きな差が生まれるため、最適な用途がそれぞれ異なります。

- RTX 4090

- RTX 4080 SUPER

- RTX 4080

- RTX 4070 Ti SUPER

- RTX 4070 Ti

- RTX 4070 SUPER

- RTX 4070

- RTX 4060 Ti

- RTX 4060

ここでは、ハイエンド・ハイスペック・ミドルレンジモデルのRTX4000シリーズのGPUの特徴・用途について、比較表を活用しながら詳しく解説していきます。

| 項目 | RTX 4090 | RTX 4080 SUPER | RTX 4080 |

|---|---|---|---|

| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 16384 | 10240 | 9728 |

| ベースクロック | 2235 MHz | 2290 MHz | 2205 MHz |

| ブーストクロック | 2520 MHz | 2550 MHz | 2505 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 24GB | GDDR6X 16GB | GDDR6X 16GB |

| メモリクロック | 21.2 Gbps | 23Gbps | 22.4 Gbps |

| メモリバス | 384 bit | 256 bit | 256 bit |

| メモリバス帯域幅 | 1,018 GB/s | 736 GB/s | 716.8 GB/s |

| RTコア数 | 128基 | 80基 | 76基 |

| Tensorコア数 | 512基 | 320基 | 304基 |

| TDP | 450W | 320W | 320W |

| 補助電源 | 1 x 16-pin | 1 x 16-pin | 1 x 16-pin |

| PassMarkスコア | 39,455 | 34,673 | 34,619 |

| 希望小売価格 | $1599 | $999 | $1199 |

| 発売日 | 2022年10月12日 | 2024年1月31日 | 2022年11月16日 |

ハイエンドGPUに該当するRTX 4090・RTX 4080SUPER・RTX 4080は、グラフィック性能が非常に高く4K画質でも快適にゲームを行えるのが特徴です。

いずれのGPUも35,000以上のPassMarkスコアを持ち、RTX 3090 Ti(PassMarkスコア:29,821)を大幅に上回る処理性能を持ちます。

しかし、RTX 4080・4090は価格が非常に高価(17万円~38万円)で手が届きづらいので、コスパを重視する方はRTX 4070 SUPERまたは4070 Ti SUPERを選びましょう。

| 項目 | RTX 4070 Ti SUPER | RTX 4070 Ti | RTX 4070 SUPER |

|---|---|---|---|

| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 8448 | 7680 | 7168 |

| ベースクロック | 2340 MHz | 2310 MHz | 1980 MHz |

| ブーストクロック | 2610 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 16GB | GDDR6X 12GB | GDDR6X 12GB |

| メモリクロック | 21Gbps | 21.2 Gbps | 21Gbps |

| メモリバス | 256 bit | 192 bit | 192 bit |

| メモリバス帯域幅 | 672 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s |

| RTコア数 | 66基 | 60基 | 56基 |

| Tensorコア数 | 264基 | 240基 | 224基 |

| TDP | 285W | 285W | 220W |

| 補助電源 | 1 x 16-pin | 1 x 16-pin | 1 x 16-pin |

| PassMarkスコア | 32,736 | 31,270 | 30,646 |

| 希望小売価格 | $799 | $799 | $599 |

| 発売日 | 2024年1月24日 | 2023年1月5日 | 2024年1月18日 |

ハイスペックGPUとして定評のある、RTX 4070 Ti SUPER・RTX 4070 Ti・RTX 4070 SUPERは、重量級ゲームの4K画質にも対応できる高いゲーミング性能を持ちます。

価格は9万円~18万円台とハイエンドモデルの半額程度で手に入るので、コスパに優れた高性能GPUを求めている方におすすめです。

| 項目 | RTX 4070 | RTX 4060 Ti | RTX 4060 |

|---|---|---|---|

| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 5888 | 4352 | 3072 |

| ベースクロック | 1920 MHz | 2310 MHz | 1830 MHz |

| ブーストクロック | 2475 MHz | 2535 MHz | 2460 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 12GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |

| メモリクロック | 21Gbps | 18 Gbps | 17Gbps |

| メモリバス | 192-bit | 128-bit | 128-bit |

| メモリバス帯域幅 | 504 GB/s | 288 GB/s | 272 GB/s |

| RTコア数 | 46 | 34 | 24 |

| Tensorコア数 | 184 | 136 | 96 |

| TDP | 200W | 160 W | 115 W |

| 補助電源 | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin |

| PassMarkスコア | 26,395 | 22,405 | 20,033 |

| 希望小売価格 | $599 | $399 | $299 |

| 発売日 | 2023年4月13日 | 2023年5月24日 | 2023年6月29日 |

下位3モデルのグラボは前世代からのスペックの進化が小さく、RTX 4070でRTX 3080相当、RTX 4060番台の製品に至ってはRTX 3060 Ti~RTX 3070相当の性能しか持ちません。

更に、RTX 4060・RTX 4060 Tiはメモリバスが128-bitに抑えられているため、4K画質で遊ぶのには適さないものの、フルHD解像度であれば多種多様なゲームを快適にプレイできます。

TDPが115W~200Wと小さく、シングル・デュアルファンモデルも用意されているので、ミニタワーゲーミングPCにも装着しやすいのも魅力です。

価格も4~8万円台とリーズナブルなため、コスパを重視する方は、RTX 4060かRTX 4070を搭載したゲーミングPCがおすすめです。

旧世代(RTX3000シリーズ)との価格・性能の違いは?

今回は、旧世代(RTX3000シリーズ)との価格・性能の違いについて、新世代(RTX4000シリーズ)のGPUモデルと比較しながら解説していきます。

グラフィックボードやゲーミングPCのGPU選びで迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

- 「RTX 4090」と「RTX 3090」の性能・価格比較

- 「RTX 4080」と「RTX 3080」の性能・価格比較

- 「RTX 4070 Ti」と「RTX 3070 Ti」の性能・価格比較

- 「RTX 4070」と「RTX 3070」の性能・価格比較

- 「RTX 4060 Ti」と「RTX 3060 Ti」の性能・価格比較

- 「RTX 4060」と「RTX 3060」の性能・価格比較

「RTX 4090」と「RTX 3090」の性能・価格比較

| 項目 | RTX 4090 | RTX 3090 |

|---|---|---|

| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ampere |

| CUDAコア数 | 16,384 | 10,496 |

| ベースクロック | 2,235 MHz | 1,395 MHz |

| ブーストクロック | 2,520 MHz | 1,695 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 24GB | GDDR6X 24GB |

| メモリクロック | 21 Gbps | 19.5 Gbps |

| メモリバス | 384-bit | 384-bit |

| メモリバス帯域幅 | 1,008 GB/s | 936 GB/s |

| RTコア数 | 128 | 82 |

| Tensorコア数 | 512 | 328 |

| TDP | 450W | 350W |

| 補助電源 | 1 x 16-pin | 2 x 8-pin |

| 価格 | $1,599 | $1,499 |

| 発売日 | 2022年10月12日 | 2020年9月24日 |

旧世代のハイエンドGPUであるRTX 3090は、メモリ性能においては大差ありませんが、クロック数やコア数については2/3以下に抑えられています。

コア数・クロック数によるグラフィック性能の差を、PassMarkスコアに直して分かりやすく比較してみました。

前世代のフラッグシップGPUであるRTX 3090と圧倒的なスペック差が生じ、PassMarkスコア比で50%近い差が付くことが分かりました。

RTX 4090が30万円程度かかり、RTX 3090よりも10万円以上高価なものの、スペックを追い求める方は最上級モデルであるRTX 4090を選んだ方がいいです。

| GPUモデル | 価格 |

|---|---|

| RTX 4090 | $1,599 グラボの販売価格:304,980円~ (※2024年6月時点の価格) |

| RTX 3090 | $1,499 グラボの販売価格:194,800円~ (※2024年6月時点の価格) |

「RTX 4080」と「RTX 3080」の性能・価格比較

| 項目 | RTX 4080 | RTX 3080 |

|---|---|---|

| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ampere |

| CUDAコア数 | 9728 | 8704 |

| ベースクロック | 2205 MHz | 1440 MHz |

| ブーストクロック | 2505 MHz | 1710 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 16GB | GDDR6X 10GB |

| メモリクロック | 22.4 Gbps | 19 Gbps |

| メモリバス | 256 bit | 320 bit |

| メモリバス帯域幅 | 716.8 GB/s | 760 GB/s |

| RTコア数 | 76 | 68 |

| Tensorコア数 | 304 | 272 |

| TDP | 320W | 320W |

| 補助電源 | 1 x 16-pin | 2 x 8-pin |

| 希望小売価格 | $1199 | $699 |

| 発売日 | 2022年11月16日 | 2020年9月17日 |

RTX 4080の型落ちモデルであるRTX 3080は、クロック数が2/3程度に抑えられている上に、CUDAコア数も1割ほど少なく設計されています。

また、メモリ容量に関しても10GBしかないものの、メモリバスは320 bitと広いのが特徴です。

クロック数・メモリ容量によるGPU性能の差を、PassMarkスコアにして分かりやすくまとめてみました。

RTX 3090の場合と同様に、世代間のスペックの差が非常に大きく、RTX 4080の方が4割ほど高いスコアが得られました。

価格に関しては、RTX 3080の方が5万円ほど安いものの、DLSS3が使えるRTX 4080の方がコスパに優れています。

| GPUモデル | 価格 |

|---|---|

| RTX 4080 | $1199 グラボの販売価格:172,500円~ (※2024年6月時点の価格) |

| RTX 3080 | $699 グラボの販売価格:118,602円~ (※2024年6月時点の価格) |

「RTX 4070 Ti」と「RTX 3070 Ti」の性能・価格比較

| 項目 | RTX 4070 Ti | RTX 3070 Ti |

|---|---|---|

| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ampere |

| CUDAコア数 | 7680 | 6144 |

| ベースクロック | 2310 MHz | 1580 MHz |

| ブーストクロック | 2610 MHz | 1770 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 12GB | GDDR6X 8GB |

| メモリクロック | 21.2 Gbps | 19 Gbps |

| メモリバス | 192 bit | 256 bit |

| メモリバス帯域幅 | 504 GB/s | 608 GB/s |

| RTコア数 | 60 | 48 |

| Tensorコア数 | 240 | 192 |

| TDP | 285 W | 290W |

| 補助電源 | 2 x 8-pin | 2 x 8-pin |

| 希望小売価格 | $799 | $599 |

| 発売日 | 2023年1月5日 | 2023年4月13日 |

RTX 4070 Tiの旧型モデルに該当する、RTX 3070 Tiはクロック数・メモリ容量が3/2に抑えられている上に、CUDAコア数も20%ほど少ないです。

しかし、メモリバス帯域幅に関しては、256 bitのメモリバスを持つRTX 3070 Tiの方が2割程度広いです。

上記の総合的なスペックの差を、PassMarkスコアに換算して比較してみました。

上位モデルのGPUに比べるとスコア差が狭まってきたものの、それでも30%以上のグラフィック性能の差が開きました。

価格については、RTX 4070 Tiの6割程度の値段で購入できる、RTX 3070 Tiの方がコスパに優れています。

| GPUモデル | 価格 |

|---|---|

| RTX 4070 Ti | $799 グラボの販売価格:113,780円~ (※2024年6月時点の価格) |

| RTX 3070 Ti | $599 グラボの販売価格:65,480円~ (※2024年6月時点の価格) |

「RTX 4070」と「RTX 3070」の性能・価格比較

| 項目 | RTX 4070 | RTX 3070 |

|---|---|---|

| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ampere |

| CUDAコア数 | 5888 | 5888 |

| ベースクロック | 1920 MHz | 1500 MHz |

| ブーストクロック | 2475 MHz | 1725 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 12GB | GDDR6 8GB |

| メモリクロック | 21Gbps | 14 Gbps |

| メモリバス | 192-bit | 256-bit |

| メモリバス帯域幅 | 504 GB/s | 448 GB/s |

| RTコア数 | 46 | 46 |

| Tensorコア数 | 184 | 184 |

| TDP | 200W | 220 W |

| 補助電源 | 1 x 8-pin | 1 x 12-pin |

| 価格 | $599 | $499 |

| 発売日 | 2023年4月13日 | 2020年10月29日 |

RTX 3070とRTX 4070を比較すると、CUDAコア数は変わらないものの、RTX 4070の方がクロック数とメモリ容量の数値が圧倒的に大きいです。

メモリバスは192-bitに削られているものの、GDDR6X規格のGPUメモリが使われているため、メモリバス帯域幅に関してもRTX 3070よりも優れています。

今回は、クロック数とメモリの違いによるグラフィック性能の差を、PassMarkスコアにして表してみました。

上位モデルのGPUと比べると性能差が小さく、RTX 4070とRTX 3070でスコアの差が15%程度しかないことが分かります。

価格はRTX 3070の方が2万円近く安いものの、DLSS3が使えない欠点があるので、4K解像度でゲームを遊ぶ方はRTX 4070を選んだ方がいいです。

| GPUモデル | 価格 |

|---|---|

| RTX 4070 | $599 グラボの販売価格:87,980円~ (※2024年6月時点の価格) |

| RTX 3070 | $499 グラボの販売価格:70,980円~ (※2024年6月時点の価格) |

「RTX 4060 Ti」と「RTX 3060 Ti」の性能・価格比較

| 項目 | RTX 4060 Ti | RTX 3060 Ti |

|---|---|---|

| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ampere |

| CUDAコア数 | 4352 | 4,864 |

| ベースクロック | 2,310 MHz | 1,410 MHz |

| ブーストクロック | 2,535 MHz | 1,665 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |

| メモリクロック | 18 Gbps | 14 Gbps |

| メモリバス | 128 bit | 256 bit |

| メモリバス帯域幅 | 288 GB/s | 448 GB/s |

| RTコア数 | 34 | 38 |

| Tensorコア数 | 136 | 152 |

| TDP | 160 W | 200W |

| 補助電源 | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin |

| 価格 | $399 | $399 |

| 発売日 | 2023年5月24日 | 2020年12月2日 |

型落ちモデルであるRTX 3060 Tiは、RTX 4060 Tiに比べて2倍のメモリバスを持つだけでなく、CUDAコアも1割ほど多く搭載されています。

一方で、GPUのベースクロックやメモリクロックに関しては、RTX 4060 Tiの方が30%~50%程度優れています。

上記の表だけではどちらが高性能なのか分かりづらいので、PassMarkスコアに直して比較してみました。

PassMark上のスコアはRTX 4060 Tiが9%ほど優れていますが、メモリバス帯域幅が狭い関係で4K解像度に弱く、高解像度ではRTX 3060 Tiの方が優れた性能を持ちます。

しかし、販売価格はRTX 4060 Tiの方が7,000円程度安いので、最新世代のRTX 4060 Tiを選ぶのがおすすめです。

| GPUモデル | 価格 |

|---|---|

| RTX 4060 Ti | $399 グラボの販売価格:57,980円~ (※2024年6月時点の価格) |

| RTX 3060 Ti | $399 グラボの販売価格:64,800円~ (※2024年6月時点の価格) |

「RTX 4060」と「RTX 3060」の性能・価格比較

| 項目 | RTX 4060 | RTX 3060 |

|---|---|---|

| アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ampere |

| CUDAコア数 | 3072 | 3584 |

| ベースクロック | 1830 MHz | 1320 MHz |

| ブーストクロック | 2460 MHz | 1780 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6 8GB | GDDR6 12GB |

| メモリクロック | 17Gbps | 14Gbps |

| メモリバス | 128-bit | 192-bit |

| メモリバス帯域幅 | 288 GB/s | 360 GB/s |

| RTコア数 | 24 | 28 |

| Tensorコア数 | 96 | 112 |

| TDP | 115 W | 170 W |

| 補助電源 | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin |

| 価格 | $299 | $329 |

| 発売日 | 2023年6月29日 | 2021年2月26日 |

ミドルレンジGPUであるRTX 4060とRTX 3060を比較してみると、ベースクロックやメモリクロックの部分ではRTX 4060の方が20%~40%ほど優れています。

しかし、メモリ容量はRTX 3060の方が圧倒的に大きく、CUDAコア数やメモリバス帯域幅に関しても2割ほど大きな値を持ちます。

RTX 4060とRTX 3060の総合的な性能の差を、PassMarkスコアに換算して分かりやすくまとめてみました。

上記の結果から、RTX 4060の方がRTX 3060よりも15%ほどスコアが高く、RTX 3060 Tiに近い性能を持つことが分かります。

しかし、RTX 3060の方が画像生成AIに対する適性が高いものの、2,000円程度しか購入費用を抑えられないため、ゲーミング用途で使う場合はRTX 4060の方がコスパに優れています。

| GPUモデル | 価格 |

|---|---|

| RTX 4060 | $499 グラボの販売価格:44,910円~ (※2024年6月時点の価格) |

| RTX 3060 | $329 グラボの販売価格:42,620円~ (※2024年6月時点の価格) |

旧世代(RTX3000シリーズ)との機能面での違いは?

最新世代のRTX 4000シリーズでは、RTX 3000シリーズに比べて大幅に省電力性・処理性能がアップしただけでなく、「DLSS 3」にも対応するようになりました。

ここでは、RTX3000シリーズとの機能面での違いについて詳しく解説するので、興味がある方は読み進めてみましょう。

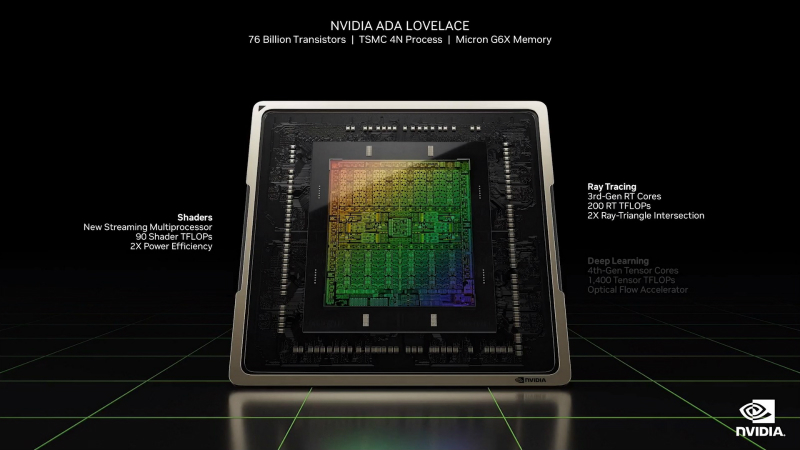

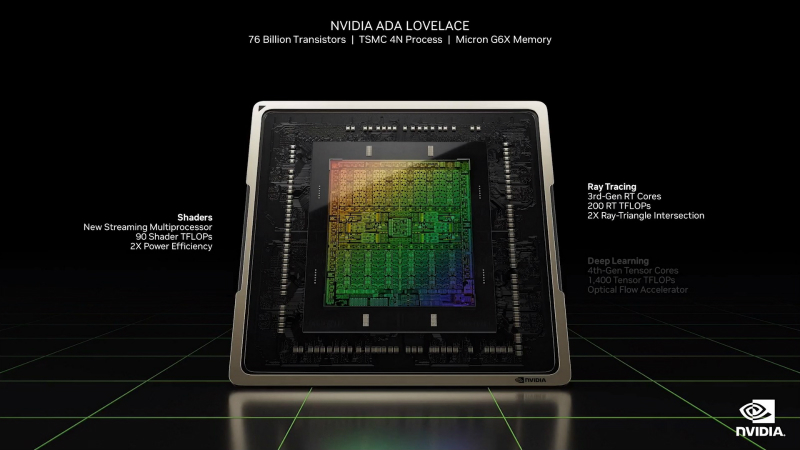

- トランジスタが8nmから4nmまで微細化されている

- Ampere比で2.8倍のレイトレ性能を持つ第3世代RTコアを搭載している

- 「DLSS 3」に対応しているので重量級のゲームも快適に行える

- メモリバスが縮小されたがL2キャッシュの大容量化でカバーしている

- RTX 4070にも「GDDR6X」メモリが使われているようになった

- RTX 4060~RTX 4070は大幅に消費電力が小さくなった

- AI技術開発やディープラーニングで役立つFP8演算に対応するようになった

- RTX 4070 Ti以上のモデルはAV1エンコーダーを2基搭載するようになった

- 新しい補助電源コネクタ(12・16pin)が広く使われるようになった

トランジスタが8nmから4nmまで微細化されている

RTX 4000シリーズのGPUは、4nmのトランジスタを搭載した「Ada Lovelace アーキテクチャ」を採用していて、前世代の「Ampere アーキテクチャ(8nmプロセス)」よりも大幅に微細化されています。

上記の要因により、RTX 4070 Ti以上のGPUはRTX 3000シリーズを圧倒するスペックを持ち、RTX 4070以下のモデルは非常に高い省電力性を持つのが特徴です。

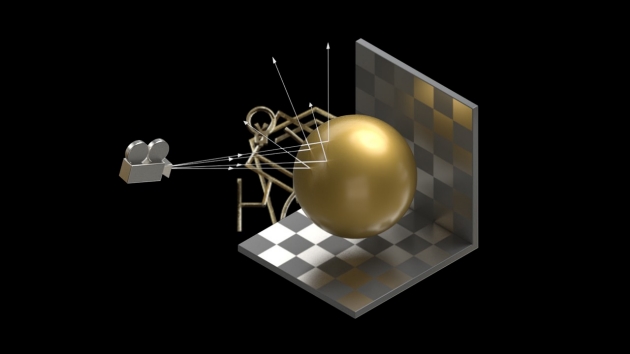

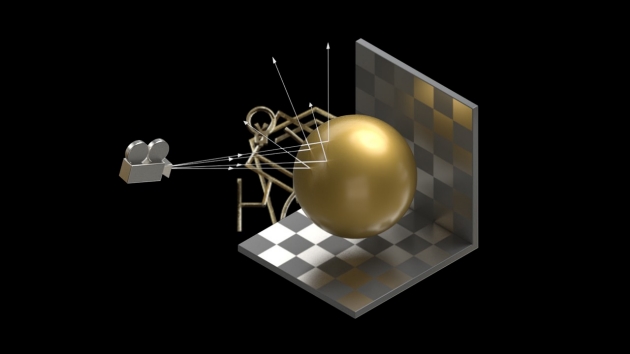

Ampere比で2.8倍のレイトレ性能を持つ第3世代RTコアを搭載している

半導体の微細化によりRTコアの性能も大幅に向上し、Ampere比で2.8倍ものレイトレ性能を持ち、実用性能に関しても2倍以上の速さで画像データを処理できます。

RTX 4070 Ti以上のモデルでは、前世代よりもRTコア数が増えているため、4Kレイトレ画質でも安定して動かせるのが特徴です。

「DLSS 3」に対応しているので重量級のゲームも快適に行える

人工知能を活用したアップスケーリング技術であるDLSSも進化し、RTX4000シリーズでは最新の「DLSS 3」に対応するようになりました。

DLSS 2に比べてフレームレートの上昇率が増大したので、サイバーパンク等の重量級のゲームにレイトレーシングをかけても、カクつきが目立たず快適に遊べるのも魅力です。

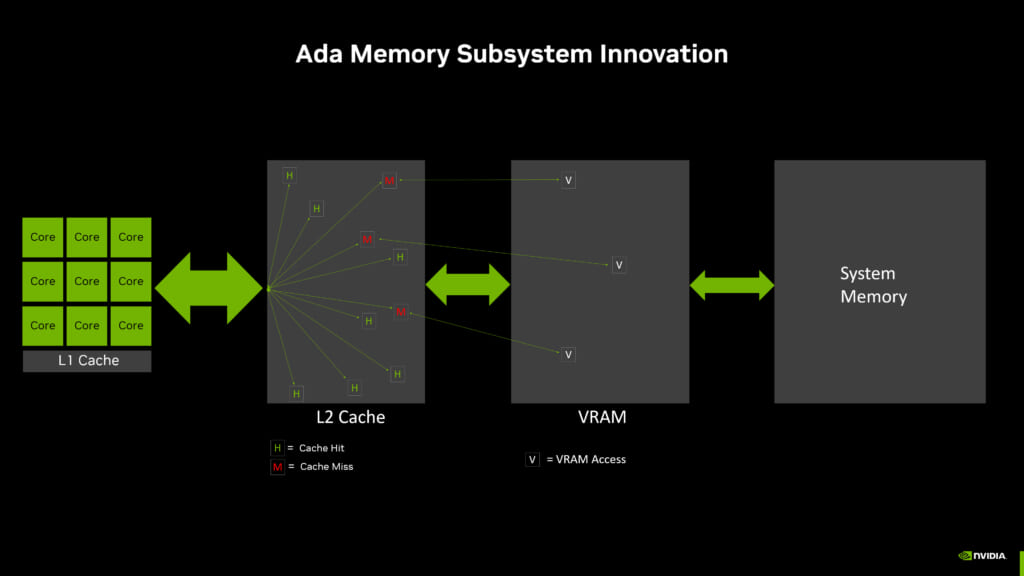

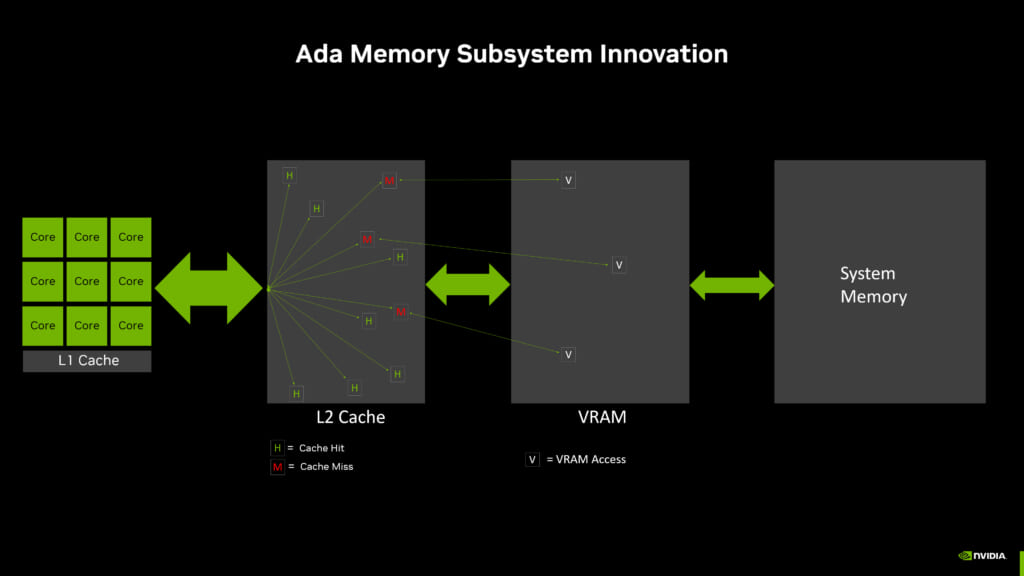

メモリバスが縮小されたがL2キャッシュの大容量化でカバーしている

RTX4000シリーズのGPUでは、半導体不足により全体的にメモリバス(一度に転送できるデータ量)の値が小さくなっていて、RTX 4060番台ではなんと128 bitしかありません。

上記の要因により画像データの転送速度が落ちないように、L2キャッシュの大容量化でデータの利用効率を上げてカバーしています。

RTX 4070にも「GDDR 6X」メモリが使われているようになった

一世代前のグラフィック用メモリの規格である、GDDR 6に比べてメモリクロック数が高い、GDDR 6X規格のGPUメモリがRTX 4070にも採用されるようにもなりました。

しかし、RTX 4060番台のモデルには使われていないため、メモリバス縮小と掛け合わさり、RTX 4060 Tiではメモリバス帯域幅が288GB/sしかありません。

画質を上げると画像データの転送が追い付かずフレームレートが落ちるため、高解像度でゲームを遊びたい方はRTX 4070を選びましょう。

RTX 4060~RTX 4070は大幅に消費電力が小さくなった

RTX 4060~RTX 4070は、前世代のGPUに比べて大幅に消費電力が削減され、特にRTX 4060は115Wにまで下がりました。

- RTX 3070(220 W)→RTX 4070(200 W)

- RTX 3060 Ti(200 W)→RTX 4060 Ti(160 W)

- RTX 3060(170 W)→RTX 4060(115 W)

発熱量(消費電力)を示すTDPが小さくなると電気代を節約できる上に、ゲーミングPC内部の温度が上がりづらくなるため、長時間ゲームを遊びやすくなるのもメリットです。

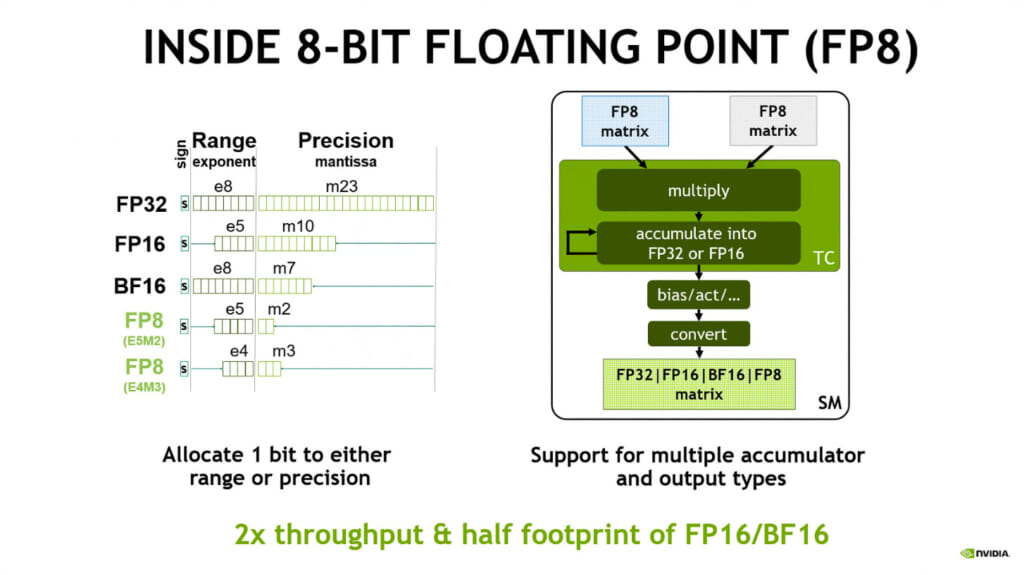

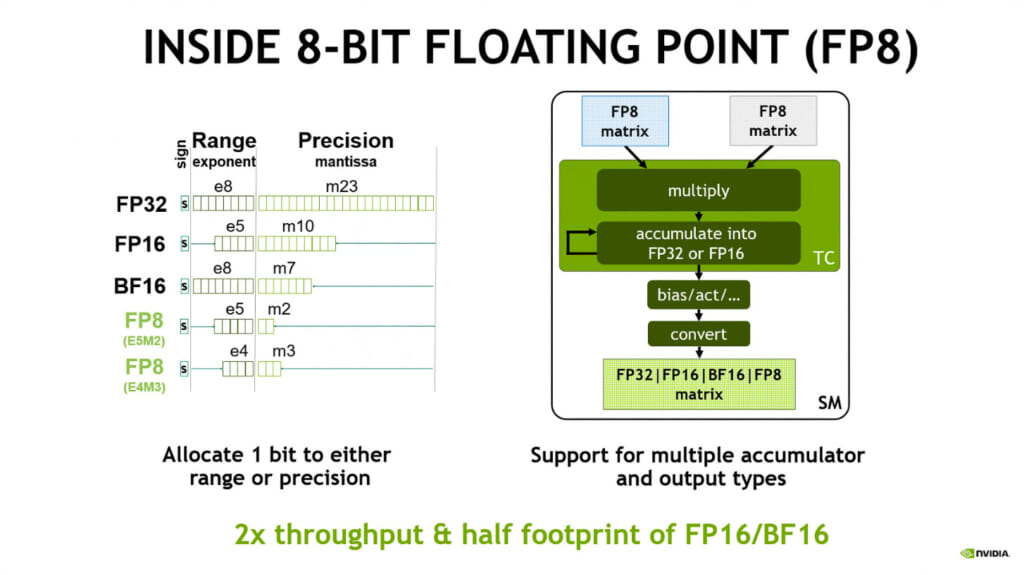

AI技術開発やディープラーニングで役立つFP8演算に対応するようになった

FP8演算とは、8ビット浮動小数点演算のことを指し、一度にたくさんの計算を並行して行えるのが特徴です。

そのため、無数のパラメーターを同時に取り扱う、AI技術開発やディープラーニングで大いに役立ちます。

RTX4000シリーズではFP8演算にも対応するようになったため、人工知能に関する研究を行っている方にも適しています。

RTX 4070 Ti以上のモデルはAV1エンコーダーを2基搭載するようになった

RTX 3000シリーズも次世代の動画圧縮方式であるAV1に対応していますが、RTX 4070 Ti以上のモデルについては、AV1エンコーダーを2基搭載するようになりました。

動画編集用途ではRTX 3070・RTX 4070が使われる場合が多いですが、予算に余裕がある方はRTX 4070 Tiを搭載したゲーミングPCを選ぶのがおすすめです。

新しい補助電源コネクタ(12・16pin)が広く使われるようになった

RTX3000シリーズでは、12・16pinなどの新しい補助電源コネクタは、純正品であるFE(Founders Edition)シリーズのみ使われていました。

RTX4000シリーズが登場してから、一般的なグラボにも16pin端子が広く使われるようになったので、8pin端子しか搭載されていない電源は変換ケーブルを活用する必要があります。

RTX4000シリーズの価格・性能比較まとめ

RTX4000シリーズのGPUモデルは9種類販売されていますが、それぞれ性能・価格が大きく異なり、RTX 4060番台とRTX 4070以上のモデルで天と地の差が生じます。

今回は、RTX4000シリーズの各モデルの特徴を解説するので、GPU選びで迷っている方はぜひ参考にしてみてください。

- RTX 4090:超弩級のスペックと価格を誇るフラッグシップモデル

- RTX 4080 SUPER:改良版なのにも関わらずRTX 4080と同等の性能しか持たない

- RTX 4080:4K解像度も楽々こなせるハイエンドグラボ

- RTX 4070 Ti SUPER:両方の接尾辞が付いているがRTX 4080に遠く及ばない

- RTX 4070 Ti:3090 Tiを上回る性能を持つのにも関わらず12万円で買える

- RTX 4070 SUPER:RTX 4070 Tiに近い性能なのにも関わらず10万円程度で買える

- RTX 4070:RTX 3080と同等の処理能力を持つものが8万円台で手に入る

- RTX 4060 Ti:RTX 3070並のスペックしかないのにも関わらず6万円かかる

- RTX 4060:RTX 3060 Tiより少し劣るが4万円前半で買えるためコスパが良い

RTX 4090:超弩級のスペックと価格を誇るフラッグシップモデル

| 項目 | RTX 4090 |

|---|---|

| おすすめ度 | |

| アーキテクチャ | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 16,384 |

| ベースクロック | 2,235 MHz |

| ブーストクロック | 2,520 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 24GB |

| メモリクロック | 21 Gbps |

| メモリバス | 384 bit |

| メモリバス帯域幅 | 1,008 GB/s |

| RTコア数 | 128 |

| Tensorコア数 | 512 |

| TDP | 450W |

| 補助電源 | 1 x 16-pin |

| PassMarkスコア | 39,477 |

| 販売価格 | 304,980円~ (※2024年6月時点の価格) |

| 発売日 | 2022年10月12日 |

RTX4000シリーズの最高級グラボであるRTX 4090は、RTX 3090よりも3割以上PassMarkスコアが高い上に、DLSS3にも対応しているので4K画質でもサクサク動きます。

24GBの超大容量GPUメモリが搭載されているため、Stable Diffusion等の画像生成AIを軽々とこなせるのも魅力です。

しかし、価格も他のグラボよりも圧倒的に高く、最近では円安の影響により30万円を超える価格で販売されています。

コスパの高い4K解像度向けGPUを求めている方は、12万円程度で購入できるRTX 4070 Tiを選びましょう。

RTX 4080 SUPER:改良版なのにも関わらずRTX 4080と同等の性能しか持たない

| 項目 | RTX 4080 SUPER |

|---|---|

| おすすめ度 | |

| アーキテクチャ | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 10240 |

| ベースクロック | 2290 MHz |

| ブーストクロック | 2550 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 16GB |

| メモリクロック | 23Gbps |

| メモリバス | 256 bit |

| メモリバス帯域幅 | 736 GB/s |

| RTコア数 | 80基 |

| Tensorコア数 | 320基 |

| TDP | 320W |

| 補助電源 | 1 x 16-pin |

| PassMarkスコア | 34,673 |

| 販売価格 | 167,580円~ (※2024年6月時点の価格) |

| 発売日 | 2024年1月31日 |

RTX 4080の改良モデルであるRTX 4080 SUPERは、RTX 4080に比べてCUDAコア数・クロック数の値が少し改善されています。

しかし、上記のスペックの違いが実用性能には反映されず、RTX 4080とほとんど変わらないゲーミング性能しか持ちません。

価格はRTX 4080 SUPERの方が5,000円ほど安く買えるものの、大きな値段の差はないので、安く手に入る方を選びましょう。

RTX 4080:4K解像度も楽々こなせるハイエンドグラボ

| 項目 | RTX 4080 |

|---|---|

| おすすめ度 | |

| アーキテクチャ | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 9728 |

| ベースクロック | 2205 MHz |

| ブーストクロック | 2505 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 16GB |

| メモリクロック | 22.4 Gbps |

| メモリバス | 256 bit |

| メモリバス帯域幅 | 716.8 GB/s |

| RTコア数 | 76 |

| Tensorコア数 | 304 |

| TDP | 320W |

| 補助電源 | 1×16-pin |

| PassMarkスコア | 35,178 |

| 販売価格 | 172,500円~ (※2024年6月時点の価格) |

| 発売日 | 2022年11月16日 |

NVIDIAのハイエンドGPUであるRTX 4080は、RTX 4070 Tiに比べて12%高いPassMarkスコアを持ち、RTX 3000シリーズの製品を圧倒する実用性能を誇ります。

メモリバスは256 bitに抑えられているものの、4K解像度でも100fps以上の高フレームレートでゲームを遊べる上に、RTX 4090の半分強の値段で購入できるのがメリットです。

ただし、大型のPCケースや水冷CPUクーラーが必要になるため、RTX 4080搭載ゲーミングPCは40万円以上かかります。

RTX 4080搭載ゲーミングPCに関しては、以下の記事で紹介しているので、興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

RTX 4070 Ti SUPER:両方の接尾辞が付いているがRTX 4080に遠く及ばない

| 項目 | RTX 4070 Ti SUPER |

|---|---|

| おすすめ度 | |

| アーキテクチャ | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 8448 |

| ベースクロック | 2340 MHz |

| ブーストクロック | 2610 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 16GB |

| メモリクロック | 21Gbps |

| メモリバス | 256 bit |

| メモリバス帯域幅 | 672 GB/s |

| RTコア数 | 66基 |

| Tensorコア数 | 264基 |

| TDP | 285W |

| 補助電源 | 1 x 16-pin |

| PassMarkスコア | 32,736 |

| 販売価格 | 136,980円~ (※2024年6月時点の価格) |

| 発売日 | 2024年1月24日 |

RTX 4070 TiのマイナーチェンジモデルであるRTX 4070 Ti SUPERは、「SUPER」と「Ti」の両方の接尾辞を持つものの、RTX 4080よりも10%近く実用性能が低いのが特徴です。

廃番になったRTX 4070 Tiよりも少しグラフィック性能が改善されていて、重量級のオープンワールドゲームの最高画質でも難なく遊べます。

価格は13万円台後半とRTX 4070 Tiよりも2万円以上も高くつくので、グラボ単体を購入する方はRTX 4070 Tiを選んだ方がいいです。

RTX 4070 Ti:3090 Tiを上回る性能を持つのにも関わらず12万円で買える

| 項目 | RTX 4070 Ti |

|---|---|

| おすすめ度 | |

| アーキテクチャ | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 7,680 |

| ベースクロック | 2310 MHz |

| ブーストクロック | 2610 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 12GB |

| メモリクロック | 21 Gbps |

| メモリバス | 192 bit |

| メモリバス帯域幅 | 504 GB/s |

| RTコア数 | 60 |

| Tensorコア数 | 240 |

| TDP | 285W |

| 補助電源 | 1x 16-pin |

| PassMarkスコア | 31,270 |

| 販売価格 | 113,780円~ (※2024年6月時点の価格) |

| 発売日 | 2023年1月5日 |

RTX 3070 Tiの後継モデルであるRTX 4070 Tiは、3090 Tiを上回るPassMarkスコアを誇り、DLSS 3を活用できるのが特徴です。

メモリバスは192 bitと狭いものの、RTX 4070 Tiと異なり4K解像度に弱い訳ではなく、サイバーパンクの4Kレイトレウルトラ画質でも60fps以上でプレイできます。

グラボ単体で12万円程度で買えるだけでなく、20万円台後半からRTX 4070 Tiを搭載したゲーミングPCが手に入るので、コスパに優れているのも魅力です。

4K解像度に対応したゲーミングPCを安く購入したい方は、ぜひ次の記事をチェックしてみましょう。

RTX 4070 SUPER:RTX 4070 Tiに近い性能なのにも関わらず10万円程度で買える

| 項目 | RTX 4070 SUPER |

|---|---|

| おすすめ度 | |

| アーキテクチャ | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 7168 |

| ベースクロック | 1980 MHz |

| ブーストクロック | 2475 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 12GB |

| メモリクロック | 21Gbps |

| メモリバス | 192 bit |

| メモリバス帯域幅 | 504 GB/s |

| RTコア数 | 56基 |

| Tensorコア数 | 224基 |

| TDP | 220W |

| 補助電源 | 1 x 16-pin |

| PassMarkスコア | 30,646 |

| 希望小売価格 | 99,980円~ (※2024年6月時点の価格) |

| 発売日 | 2024年1月18日 |

RTX 4070の上位モデルであるRTX 4070 SUPERは、CUDAコア数が2割以上増量した関係で、RTX 4070 Tiに迫るスペックを持ちます。

グラボ単体の販売価格も10万円程度とリーズナブルなため、コスパ最強のGPUを求めている方におすすめです。

TDPが220Wと比較的小さくデュアルファンモデルも販売されているので、ミニタワーPCにも組み込みやすいのも魅力です。

RTX 4070:RTX 3080と同等の処理能力を持つものが8万円台で手に入る

| 項目 | RTX 4070 |

|---|---|

| おすすめ度 | |

| アーキテクチャ | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 5888 |

| ベースクロック | 1920 MHz |

| ブーストクロック | 2475 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6X 12GB |

| メモリクロック | 21Gbps |

| メモリバス | 192-bit |

| メモリバス帯域幅 | 504 GB/s |

| RTコア数 | 46 |

| Tensorコア数 | 184 |

| TDP | 200W |

| 補助電源 | 1 x 8-pin |

| PassMarkスコア | 25,727 |

| 販売価格 | 87,980円~ (※2024年6月時点の価格) |

| 発売日 | 2023/4/13 |

RTX 4000シリーズのミドルハイGPUであるRTX 4070は、RTX 3080相当のPassMarkスコアを持ち、WQHD解像度でもサクサク動かせるのが特徴です。

RTX 3080に比べると4K解像度に少し弱いものの、DLSS 3を活用すれば前述の弱点をカバーできます。

グラボ単体で8万円台・ゲーミングPC本体で20万円台前半から購入できるため、RTX 4070 Tiでは予算がオーバーする方におすすめです。

RTX 4070搭載ゲーミングPCに関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、購入を検討している方はぜひ読み進めてみましょう。

RTX 4060 Ti:RTX 3070並のスペックしかないのにも関わらず6万円かかる

| 項目 | RTX 4060 Ti |

|---|---|

| おすすめ度 | |

| アーキテクチャ | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 4352 |

| ベースクロック | 2310 MHz |

| ブーストクロック | 2535 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6 8GB (16GBモデルはGDDR6 16GB) |

| メモリクロック | 18 Gbps |

| メモリバス | 128 bit |

| メモリバス帯域幅 | 288 GB/s |

| RTコア数 | 34 |

| Tensorコア数 | 136 |

| TDP | 160 W |

| 補助電源 | 1 x 8-pin |

| PassMarkスコア | 22,405 |

| 販売価格 | 57,980円~ (※2024年6月時点の価格) |

| 発売日 | 2023/5/24 |

RTX 4060 TiはRTX 3060 Tiに比べると性能の進化が小さく、RTX 3070並のスペックしか持たない上に、通常モデルはメモリも8GBしかないので画像生成AIに対する適性も高くありません。

(16GBモデルもありますが7万円以上かかるので、12GBのGPUメモリを持つRTX 4070を選んだ方がいいです。)

さらに、メモリバスが128 bitしかないのでWQHD以上の高解像度に弱く、4K画質ではRTX 3060 Tiを下回るフレームレートを叩き出す場合があります。

グラボ単体でも6万円程度かかるため、RTX 4060 Tiを購入するくらいなら、あと3万円出して高解像度でも快適に遊べるRTX 4070を選びましょう。

RTX 4060:RTX 3060 Tiより少し劣るが4万円台で買えるためコスパが良い

| 項目 | RTX 4060 |

|---|---|

| おすすめ度 | |

| アーキテクチャ | Ada Lovelace |

| CUDAコア数 | 3072 |

| ベースクロック | 1830 MHz |

| ブーストクロック | 2460 MHz |

| GPUメモリ | GDDR6 8GB |

| メモリクロック | 17Gbps |

| メモリバス | 128-bit |

| メモリバス帯域幅 | 288 GB/s |

| RTコア数 | 24 |

| Tensorコア数 | 96 |

| TDP | 115 W |

| 補助電源 | 1 x 8-pin |

| PassMarkスコア | 20,033 |

| 販売価格 | 44,910円~ (※2024年6月時点の価格) |

| 発売日 | 2023年6月29日 |

ミドルレンジGPUであるRTX 4060は、RTX 3060 Tiに比べるとグラフィック性能が少し劣るものの、FPSゲームも快適に遊べるスペックを持ちます。

TDPが115Wと驚異的に小さく、シングルファンモデルも用意されているので、ミニタワーPCケースにも装着しやすいのも魅力です。

グラボ単体で4万円台後半・ゲーミングPCでも15万円程度で入手できるため、多種多様なゲームを遊べるフルHD向けのゲーム用パソコンを求めている方におすすめです。

RTX 4060搭載ゲーミングPCは以下の記事で紹介しているので、FPSゲームも遊べるゲーミングPCを安く手に入れたい方はぜひチェックしてみましょう。

RTX4000シリーズでゲーミングPCを組む時のポイントは?

RTX 4000シリーズを使用したゲーミングPCを組む際には、CPUや電源などの相性を考慮する必要があります。

ここでは、最新のRTX4000シリーズのグラボを装着する時に、注意すべき3つのポイントを解説するので、組み立ててから後悔したくない方はチェックしてみましょう。

CPUは新しい世代のCore i5もしくはRyzen5以上がおすすめ

| CPU | PassMarkスコア | 推奨GPU |

|---|---|---|

| Intel Core-i9 14900K(14900KF) | 61,281 | RTX 4080以上 |

| Intel Core-i9 13900K(13900KF) | 59,539 | RTX 4080以上 |

| Intel Core-i7 14700K(14700KF) | 53,229 | RTX 4080以上 |

| Intel Core-i7 13700K(13700KF) | 46,926 | RTX 4080(SUPER) |

| Intel Core-i5 14600K(14600KF) | 39,304 | RTX 4070~RTX 4070 Ti SUPER |

| Intel Core-i7 13700(13700F) | 38,289 | RTX 4070~RTX 4070 Ti SUPER |

| Intel Core-i5 13600K(13600KF) | 38,273 | RTX 4070~RTX 4070 Ti SUPER |

| Intel Core-i5 14500 | 32,669 | RTX 4070~RTX 4070 SUPER |

| Intel Core-i5 13500 | 32,339 | RTX 4070~RTX 4070 SUPER |

| Intel Core-i5 14400(14400F) | 26,365 | RTX 4060 Ti |

| Intel Core-i5 13400(13400F) | 26,131 | RTX 4060 Ti |

| AMD Ryzen 9 7950X | 63,192 | RTX 4080以上 |

| AMD Ryzen 9 7900X | 52,117 | RTX 4080以上 |

| AMD Ryzen 7 7700X | 36,165 | RTX 4070~RTX 4070 Ti SUPER |

| AMD Ryzen 7 5700X | 26,815 | RTX 4060 Ti |

| AMD Ryzen 5 7500F | 26,768 | RTX 4060 Ti |

| AMD Ryzen 5 5600X | 21,942 | RTX 4060 |

高性能なグラボを搭載しても、スペックの低いCPUを選んでしまうとボトルネックが生じて、GPUの性能をうまく引き出せません。

CPUは様々な世代・グレードのものがありますが、最新・1世代前のCore i5もしくはRyzen5以上のモデルを選択すると、ボトルネックが生じづらいです。

各CPUモデルに最適なGPUは上記の表の通りになるので、購入時にチェックして相性の良いCPUと組み合わせられるようにしましょう。

ハイエンドモデルはTDPが大きいので電源容量も考慮する

| CPU | TDP | 推奨電源容量 |

|---|---|---|

| RTX 4090 | 450W | 1000W |

| RTX 4080 SUPER | 320W | 850W |

| RTX 4080 | 320W | 850W |

| RTX 4070 Ti SUPER | 285W | 750W |

| RTX 4070 Ti | 285W | 750W |

| RTX 4070 SUPER | 220W | 700W |

| RTX 4070 | 200W | 700W |

| RTX 4060 Ti | 160W | 600W |

| RTX 4060 | 110W | 550W |

| RTX 3060 Ti | 200W | 600W |

| RTX 3060 | 170W | 550W |

| RTX 3050 | 130W | 550W |

RTX 4000シリーズでは、RTX 4070以下のモデルは消費電力が抑えられているものの、ハイエンドモデルはTDPが大きく強力な電源が必要になります。

各GPUモデルに対する推奨電源容量は上記の表の通りになるので、組み立て後にカクついたりブラックアウトが生じたりしないように、事前に確認しておきましょう。

ミニタワーPCの場合はシングル・デュアルファンモデルを選ぶ

| 製品名 | モデル | 寸法 |

|---|---|---|

| PROART-RTX4060-O8G(ASUS) | トリプルファンモデル | 300×120×50 mm |

| DUAL-RTX4060-O8G(ASUS) | デュアルファンモデル | 227×123×50 mm |

| ZT-D40600G-10L(ZOTAC) | シングルファンモデル | 163×118×40 mm |

グラフィックボードのファンの個数が多いほど、冷却性能・処理性能が高まりますが、幅が広くなり大きなPCケースでないと取り付けづらくなります。

装着できるグラボの大きさに制限がある、ミニタワーPCに取り付ける場合は、コンパクトなシングル・デュアルファンモデルを選びましょう。

発熱量の大きいRTX 4070 Ti以上のGPUでは、基本的にトリプルファンモデルしか存在しないので、グラフィック性能を重視する方は大型のPCケースを用意した方がいいです。

RTX4000シリーズのハイエンドモデルは4K画質でも快適に遊べる!

RTX 4070 Ti以上のハイエンドモデルはRTX 3090 Tiよりも高性能で、4K画質でも快適に遊べるため、高性能なCPUと組み合わせると何でもできるゲーミングPCに仕上がります。

価格は10万円以上するので手が届きにくいものの、RTX3000シリーズでは実現できない爽快感を得られるため、スペックを重視する方はハイエンドGPUの購入も検討してみましょう。

コメント